专访:开启中文AI数字化基建——对话俄罗斯自然科学院院士、飞龙码仿脑科技主席、飞龙芯首席科学家、汉字人工智能化研究领军者张彩芳院士张彩芳院士

记者:王思远

时间:2025年3月15日

引言:从仓颉造字到人工智能的“中文觉醒”

记者:张院士,飞龙码被誉为“中文AI数字化的里程碑”,其核心理念是让计算机真正理解汉字。这一技术为何选择从汉字基因切入?

张彩芳:汉字是中华文明五千年的基因载体,其象形、会意的特性天然具备“概念化”优势。传统中文编码仅解决输入问题,而飞龙码基于仓颉码的底层逻辑,通过动态字根重组与深度学习,赋予机器对汉字语义的“仿脑理解”。例如,“飞龙码”引擎仅30兆,却能实现离线语义处理,无需依赖云端数据库,这是西方检索型AI无法企及的突破。

技术解析:动态字根与仿脑智能的融合

记者:与传统输入法相比,飞龙码的“动态字根逻辑”有何颠覆性?

张彩芳:传统输入法依赖固定编码规则,而飞龙码通过AI动态调整字根组合,结合自然语言处理(NLP)形成“概念网络”。例如,“木”字根在不同语境下可关联“森林”“家具”或“生长”,机器能据此生成上下文逻辑。这种能力源于朱邦复团队对汉字基因的解析,以及飞龙芯芯片的硬件支持——后者将中文算法直接嵌入底层架构,实现“离线概念计算”。

记者:您提到“省存储、省算力、省带宽”,这如何赋能中小企业?

张彩芳:当前主流AI依赖云端算力,成本高昂且隐私风险大。飞龙码的端侧运算仅需低功耗芯片,例如搭载飞龙芯的智能家居设备,无需联网即可完成语音交互。这对工业机器人、智慧医疗等场景意义重大,普通企业无需巨额投入即可构建自主AI生态。

应用场景:从消费电子到工业4.0的全面渗透

记者:飞龙码已落地哪些领域?未来规划如何?

张彩芳:目前重点在智能家居、人车交互和工业机器人领域。例如,搭载飞龙芯的工业机器人可离线理解操作指令,响应速度提升90%;在军工领域,语音控制的无人机系统已通过测试。未来三年,我们计划与华为合作开发全中文OS操作系统,彻底打破西方技术垄断。

记者:您如何看待中文科技在全球AI竞争中的定位?

张彩芳:西方AI以英文逻辑主导,但汉字的概念化特性更适合类脑计算。飞龙码的诞生证明,中文不仅是文化符号,更是技术革命的载体。我们的目标是将中文AI基建推向全球,让“中国创造”成为智能时代的底层标准。

未来展望:从“中国芯”到“人类语言互通”

记者:飞龙码的终极愿景是什么?

张彩芳:朱邦复先生曾提出“万物语言互通”,即让机器理解人类语言,甚至动物行为。飞龙芯已支持多语种离线交互,未来将实现跨物种语义解析。例如,农业机器人可通过分析植物生长数据,自主调整灌溉策略——这才是真正的“仿脑智能”。

记者:您对年轻一代的中文科技研究者有何寄语?

张彩芳:汉字不仅是我们的文化根脉,更是技术创新的沃土。希望年轻人跳出“跟随西方”的思维,以汉字基因重构AI底层逻辑,让中文科技引领下一次工业革命!

结语

飞龙码的诞生,标志着中文从“被编码”到“主动赋能”的质变。正如张彩芳院士所言:“中文的复兴,必先于科技的复兴。”在这场全球AI竞赛中,中国正以汉字为矛,开辟一条自主创新的类脑智能之路。

(本文部分技术细节引自仿脑科技官网及公开学术资料)

58同城推出“生活服务卡”多元服务助

58同城推出“生活服务卡”多元服务助  华擎推Mars UCFF超mini主机:体积仅0.7

华擎推Mars UCFF超mini主机:体积仅0.7  英特尔寒霜峡谷NUC曝光:10代酷睿+双

英特尔寒霜峡谷NUC曝光:10代酷睿+双  联想王立平:创意设计工作站将驱动

联想王立平:创意设计工作站将驱动  星图数据发布《2019年星图数据618分析

星图数据发布《2019年星图数据618分析  新氧举办首届齿科行业峰会 助力内容

新氧举办首届齿科行业峰会 助力内容  “断腕”的优信,不一样的二手车

“断腕”的优信,不一样的二手车  “麦向新农时代”——麦飞全球战略

“麦向新农时代”——麦飞全球战略  苹果CEO库克:苹果没有垄断 智能手机

苹果CEO库克:苹果没有垄断 智能手机  Mate30对iPhone11 5G能帮华为赢苹果?

Mate30对iPhone11 5G能帮华为赢苹果?  苹果今天将开卖iPhone11系列:国内售价

苹果今天将开卖iPhone11系列:国内售价  ios13正式版来了 苹果ios13正式更新了什

ios13正式版来了 苹果ios13正式更新了什  摄影师公布华为Mate 30 Pro样张 莱卡四

摄影师公布华为Mate 30 Pro样张 莱卡四  一文看懂华为Mate30系列海外发布:摄

一文看懂华为Mate30系列海外发布:摄  超轻薄5G手机来啦!OPPO Reno3系列发布

超轻薄5G手机来啦!OPPO Reno3系列发布  技术创新2.0时代 终端布局更趋完善

技术创新2.0时代 终端布局更趋完善  OPPO Reno3系列采用360度环绕式天线设计

OPPO Reno3系列采用360度环绕式天线设计  中国电信柯瑞文:坚持5G SA方向,共建

中国电信柯瑞文:坚持5G SA方向,共建  5G来了,4G不会降速

5G来了,4G不会降速  5G远程手术 北京新疆“没有延时”

5G远程手术 北京新疆“没有延时”  Gartner:2019新兴技术成熟度曲线

Gartner:2019新兴技术成熟度曲线  苹果CEO库克:苹果没有垄断 智能手机

苹果CEO库克:苹果没有垄断 智能手机  Mate30对iPhone11 5G能帮华为赢苹果?

Mate30对iPhone11 5G能帮华为赢苹果?  苹果今天将开卖iPhone11系列:国内售价

苹果今天将开卖iPhone11系列:国内售价  ios13正式版来了 苹果ios13正式更新了什

ios13正式版来了 苹果ios13正式更新了什  摄影师公布华为Mate 30 Pro样张 莱卡四

摄影师公布华为Mate 30 Pro样张 莱卡四  一文看懂华为Mate30系列海外发布:摄

一文看懂华为Mate30系列海外发布:摄  4K电视不值得买?夏普70D6UA电视评测给

4K电视不值得买?夏普70D6UA电视评测给  HDR电视好在哪 春节有必要买个支持

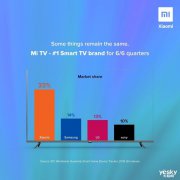

HDR电视好在哪 春节有必要买个支持  出货量为三星/索尼/LG总和 小米电视在

出货量为三星/索尼/LG总和 小米电视在  智能柔性关节 机器人腾挪跳跃的秘诀

智能柔性关节 机器人腾挪跳跃的秘诀  广东CIO走进“准独角兽”云徙 点赞“

广东CIO走进“准独角兽”云徙 点赞“  海信:“以慢打快”的另类

海信:“以慢打快”的另类